জাতীয় স্মৃতিসৌধ: মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না-জানা শহিদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে । সমগ্র স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে । স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদিতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু-নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয় । এই সবকিছুই আসলে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতীক । পাশেই রয়েছে গণকবর, যাঁদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল, মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালের জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয় । ১৯৮২ সালে তিনটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন হয়। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এই স্মৃতিসৌধ।

অপরাজেয় বাংলা: বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূর্ত প্রতীক অপরাজেয় বাংলা । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরে ৬ ফুট উঁচু বেদির ওপর নির্মিত । মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট, গ্রন্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট । বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ- প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য অপরাজেয় বাংলা নির্মাণ করা হয় । মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এটি নির্মাণ করেন । ১৯৭৩-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই ভাস্কর্যের নির্মাণকাজ চলে । এই ভাস্কর্যে অসম সাহসী তিনজন তরুণ-তরুণী মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুইজন তরুণ রাইফেল হাতে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর ঔষধের ব্যাগ কাঁধে তরুণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। অপরাজেয় বাংলা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ:

মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে (বর্তমানে জেলা) এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল হলো ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের অধিকার আদায়ে ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। একপর্যায়ে দৃঢ় মনোবল আর সংকল্প নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। কারণ এখানেই শপথ নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই স্মৃতিসৌধের স্থপতি ছিলেন তানভীর করিম ।

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ: বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় অগণিত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মানবতাবিরোধী এই বর্বর কাজে সহায়তা করেছে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয়ের দুই দিন পূর্বে ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। তাঁদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয় । এর স্থপতি ছিলেন মোস্তফা আলী কুদ্দুস । ১৯৭২ সালে এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শেষ হয় ।

শিখা চিরন্তন: মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চির জাগরুক রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয় । ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে এই স্থান থেকেই ‘মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের' ডাক দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয় ।

রায়েরবাজার বধ্যভূমি: মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে অগণিত বধ্যভূমি ও গণকবর। তখন রায়েরবাজার এলাকাটি ছিল বেশ নিরিবিলি। জনবসতি খুব একটা চোখে পড়ত না। কালুশাহ পুকুরপাড় থেকে গোল মসজিদ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় তিন কিলোমিটার। মার্চ মাস থেকেই রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। এখানে মানুষকে শুধু হত্যা করা হয়েছে তা নয়, অগণিত লাশ এনে ফেলা হয়েছে এই বধ্যভূমিতে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এখানকার ইটখোলার রাস্তা দিয়ে লোকজন হাঁটাচলার সাহস করত না। ১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিন এই বধ্যভূমির বিভিন্ন গর্ত থেকে প্রচুর গলিত ও বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসকের লাশই অধিক ছিল। বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডে আলবদর ও রাজাকাররা প্রধান ভূমিকা পালন করে । রায়েরবাজারে উদ্ধারকৃত লাশগুলো এতটাই বিকৃত হয়ে পড়ে যে, পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তবে যে কয়েকজনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে, তাঁরা হলেন— অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, ডা. ফজলে রাব্বী, চক্ষু চিকিৎসক ডা. আলীম চৌধুরী প্রমুখ ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর: ১৯৯৬ সালের ২২ শে মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় একটি ভাড়া বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে ১৬ই এপ্রিল ২০১৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার আগারগাঁও-এ নিজ ভবনে স্থান্তরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে সচেতন করে তোলা। ফলে তারা মাতৃভূমির জন্য গর্ব অনুভব করবে,মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হবে। পাশাপাশি উদার, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আটজন ট্রাস্টির উদ্যোগে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের সাথে মানুষের সমর্থন ও সহায়তায় সুনিপুণভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

গণহত্যা জাদুঘর: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা-নির্যাতনের স্মৃতিকে জনমানসে তুলে ধরতে ২০১৪ সালে খুলনায় বেসরকারি উদ্যোগে সরকারি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর', সংক্ষেপে যেটি ‘গণহত্যা জাদুঘর' নামে পরিচিত। এই গণহত্যা জাদুঘর দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জাদুঘর যারা একাত্তরের নির্মমতার স্মৃতি সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও একাত্তরে সংগঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করে চলেছে। ১১ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে এটি পরিচালিত হয়। একাত্তরের গণহত্যায় শহিদদের নানা স্মৃতি স্মারক -এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ গণহত্যা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জাদুঘরের দেয়ালজুড়ে একাত্তরের আলোকচিত্র আর শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ, নির্যাতন আর গণহত্যার নির্মমতা। একাত্তরের ভয়াবহতা ও নির্মমতার চিহ্ন দেখে শিউরে ওঠেন জাদুঘর পরিদর্শনে আসা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশি ও বিদেশি পরিদর্শকবৃন্দ।

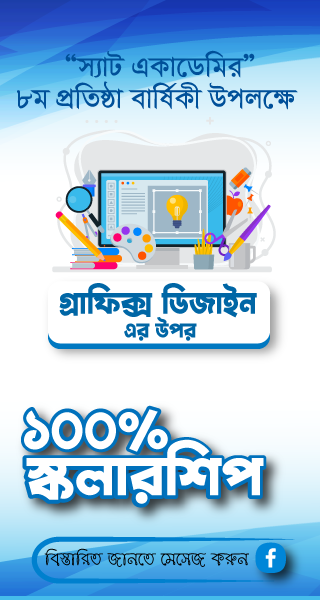

Promotion